東アジアの無アクセント言語

日本列島で太古に話されていた言葉に今日見るような高低アクセントはなかった。弥生・古墳時代に大量に入ってきた東アジア系の人々が声調のある言語をもたらし、土着言語との混交の中でアクセントのある日本語が形成された。声調とは、例えば中国語の「四声」に見られるように、語ごとに複雑な音の高低があり、それで個々の単語の意味が明確に区別される音声パターンだ。

無アクセントはアイヌ語、朝鮮語、満州語、モンゴル語などの北方諸語、インドネシア、ミクロネシア語などの南方諸語にも見られる。世界的にもフランス語、トルコ語など広く見られる。杉崎が次のようにまとめており、卓見だ。なお、無アクセントは一型アクセントも言われている。

「東アジア全体からみると、一型アクセントは決して特殊ではないことがわかる。声調アクセントは中国大陸の漢語を中心に放射状に広がり、一型アクセントはシベリアや東南アジア島嶼部などの大陸周縁部に広がる。〈自律変化説〉にしたがうならば、アジア周縁部に広がる一型アクセントも声調アクセントが自律変化して成立したということになってしまう。」「東アジアでは、漢王朝以降、華北に進入したアルタイ系の五胡が漢語化され、東南アジアでは、ビルマ・タイ・モンクメールの諸民族が南下を繰り返した。その結果、大陸中心部から周囲に声調アクセント言語が拡散したのである。日本列島も同様、大陸からのヒト集団の渡来により声調言語が拡散したと考えられる。狭い地域に各種のアクセントが混在する日本列島は、東アジアの縮図といえるのではないだろうか。」(杉崎好洋「人類学、考古学は日本語アクセント分布とどうかかわるか(三)イデオロギーとしての<自立変化説>」『方言研究の前衛』桂書房、2008年、p.363、p.364)

1、日本の方言アクセント分布

現在、列島全体に日本語が話されるようになったが、アクセントは変わりにくく、各地に多様な方言アクセントがある。一連のシリーズで、こうした日本語方言アクセントの成り立ちを検討していく。

古代DNA学からの新しい日本人起源論

仮説に次ぐ仮説を重ねてきた「日本人の起源」論を、古代DNA研究が現在、遺伝子という「ハードデータ」でぶち破りつつある。これまで日本人は縄文人と弥生人の混血で生まれたと言われてきた(二重構造論)。しかし、最近の古代DNA研究からは、その後の古墳時代になって黄河流域を起源とする東アジア人の大規模流入があって、いわば三重構造で現在の日本人が形成されたことがわかってきた。古墳時代の「渡来人」は当時の人口の25%、研究によっては65%もの割合を占め、例外的な「外国人」などでなく日本人本体の本流となる人々だった。

この新知見は日本語の起源に関する議論も大きく変えざるを得ない。まだそれを十分反映した言語学知見は出ていない模様だが、もともと無アクセントだった列島言語に東アジアの声調をもった言語が移入され、そのインパクトで多様なアクセントをもつ日本語が生まれたという論と整合性をもつ。

日本語に多様な方言アクセント

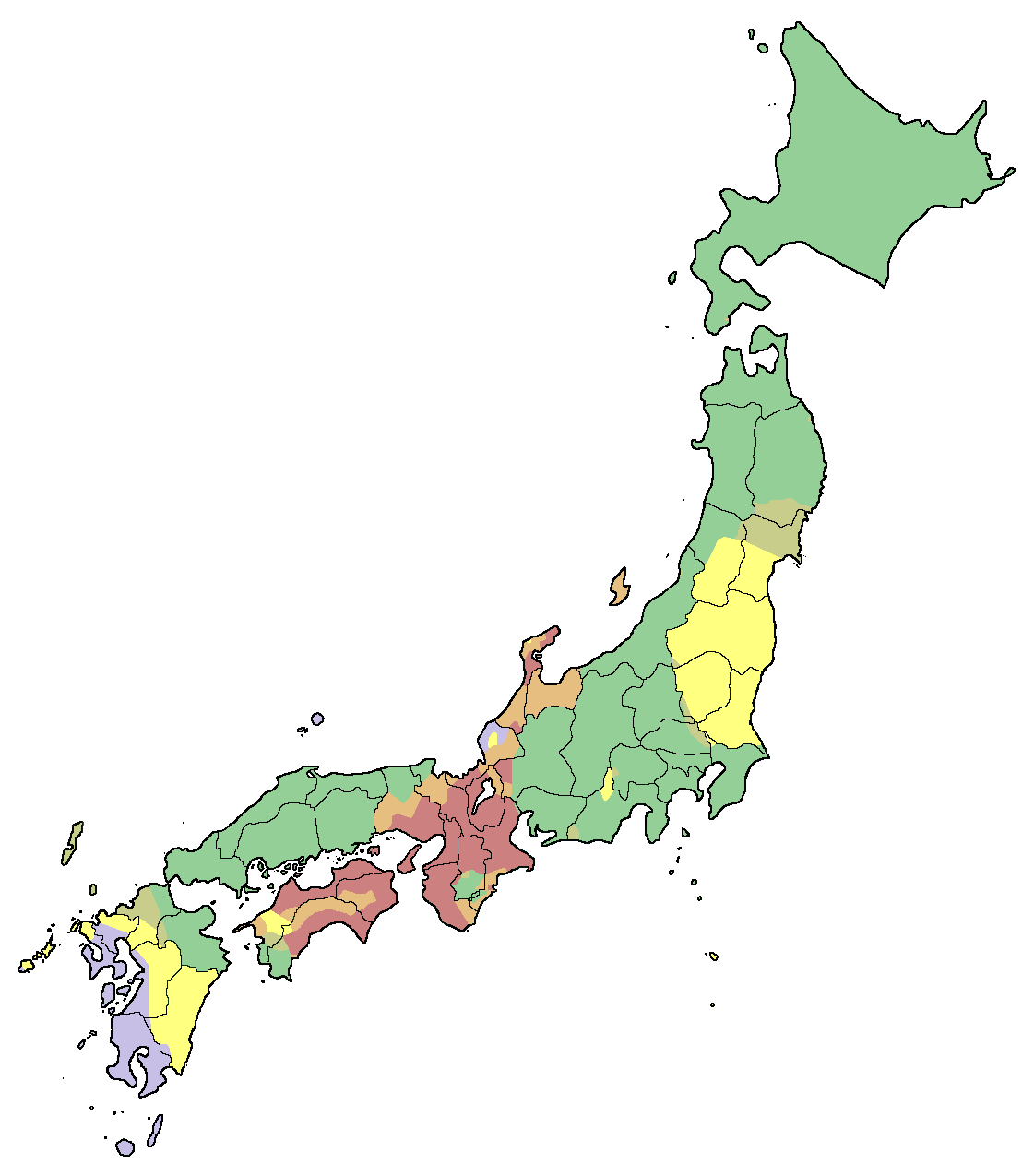

日本語には下記の図の通り多様な方言アクセントが見られる。現在ではその中で東京式アクセント(中輪東京式)だけが標準日本語となっているが、結局それもそれも多様な方言の一つであり、これら全体が日本語アクセントであることを忘れてはならない。大まかに言って、中央に京阪式があり、その両側に東京式、さらに最周辺に無アクセントが分布するという典型的な「集圏」構造がある。

図1 日本語方言のアクセント分布

Map made by Kwamikagami at English Wikipedia, revised by 荒巻モロゾフ at Japanese Wikipedia, CC BY-SA 3.0

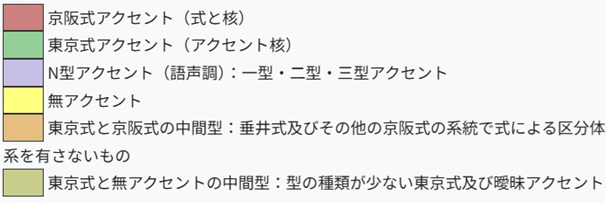

さらに詳細な日本語アクセント地図

日本語方言のアクセントは、例えば東京式アクセントが内輪型、中輪型、外輪型に分かれるなどさらに細かく分かれている。その詳細を図示したのが下図だ。大まかに言って、ブルー系が東京式、暖色系が京阪式、白系が無アクセントなど単純アクセント系だ。

図2 方言アクセントの分布・詳細

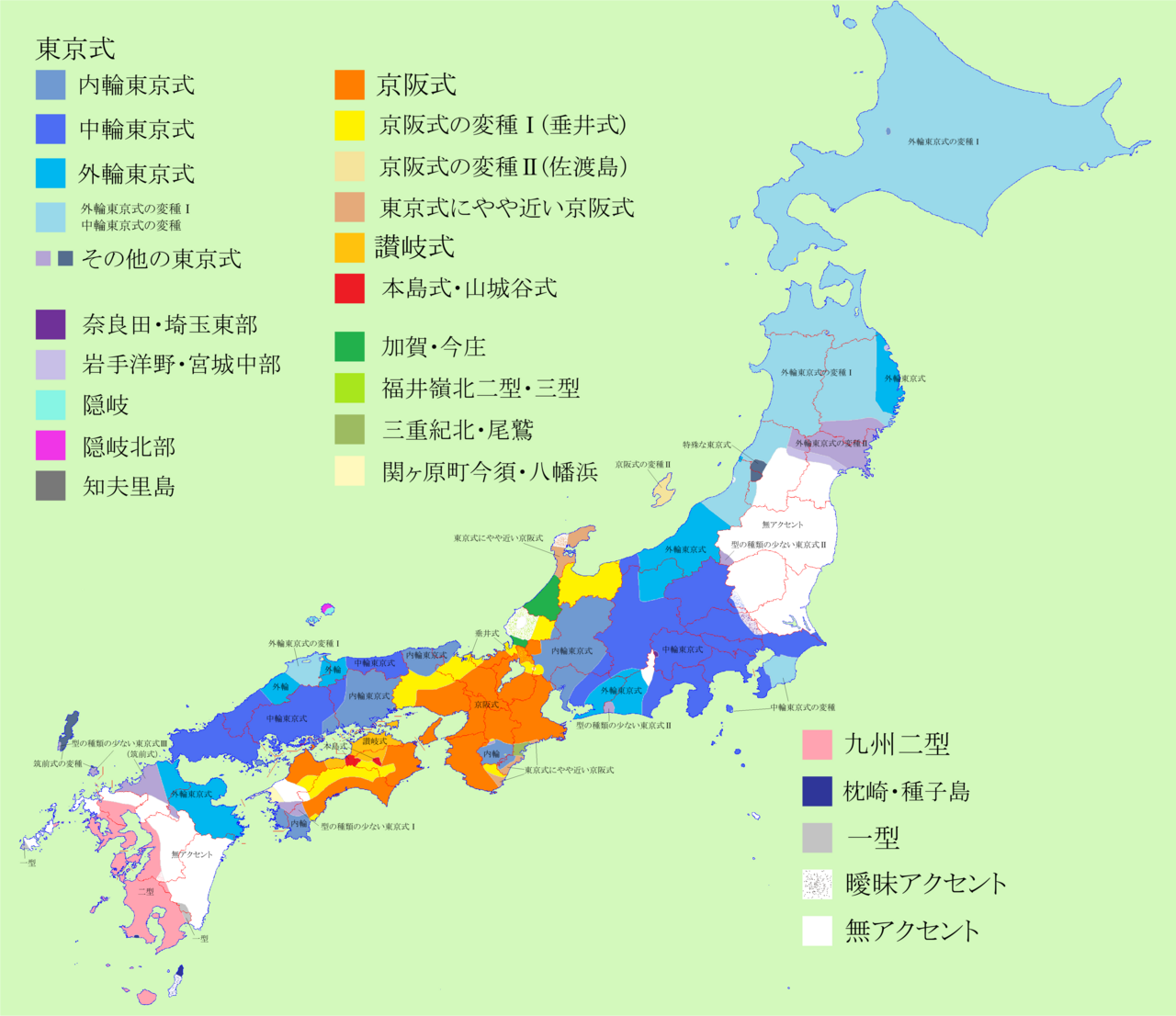

比較のため、現在の日本列島住民のDNA分析の比較地図を下記に掲げる。色が濃くなるほど縄文系の性格が強くなり、薄いほどそれ以外、つまり弥生から古墳時代にかけて大陸から入ってきた人々の系統が強いことを示す。上記二つの方言アクセント分布と奇妙に一致することがわかる。中央の京阪地域(と四国)に弥生・古墳系が多く、そこから離れるにつれて縄文系の系統が強くなることがわかる。

図3 都府県別の縄文人度合い

「素直な」解釈

これら3つの図、そして初歩的な言語学の知識から、ごく素直に日本語の起源を推論してみよう。学界の定説や細かい理屈から離れ、素人の常識的な推論の方がむしろ基本を言い当てることもあり得る。

まずは、「古語は周辺に残る」の言語学の基本から(「方言周圏論」)、日本語は「無アクセントー>東京式アクセントー>京阪式アクセント」の順に変化した、と推論する。「とんでもない!」と早くも「定説」からは叱られるかも知れないが、無視して進める。後続別稿の通り、方言周圏論こそ言語学において最も基本に置かねばならない原理と思うし、細かい事情を説明できなくとも、自然科学的とも言えるこのハードデータにまず従い、その上でそうなった背景を究明するというのが正しい順序だろう。

縄文時代には列島で様々な言語が話されていただろうが、アクセントから見れば無アクセントだった。そこに弥生時代(紀元前8世紀頃~3世紀頃まで)、大陸から声調言語を話す人たちが入ってくる。彼らは原始的な稲作を行ない、列島全体に徐々に拡大していった。土着の言語を置き換えたかも知れないが、音韻・アクセントなどの改変には困難が伴い、まずは、現「東京式」となる相対的に単純な高低アクセントが形成された。そして辺境では無アクセントがそのまま残った。(「東京」もなかった時代のアクセントを東京式アクセントというのは好ましくないが、わかりやすさを優先してこれを使う)

単純な東京式アクセントとその周辺の無アクセントが配置された列島に、古墳時代(3世紀~7世紀)、さらに大量の移民が大陸から押し寄せる。当時の人口の25~65%に上る半島・大陸人が入り、ところによっては彼らの大規模な声調言語コロニーも生まれたろう。彼らが拠点を設けた京阪地域に相対的に発達した高低アクセント、京阪式アクセントが形成された。ヤマト王権の成長に伴い、これが周囲の東京式アクセント地域に広がっていく。こうして中央から京阪式ー東京式ー無アクセントの方言周圏構造が生まれた。

大陸からの移民は、瀬戸内海を伝って近畿に入ったと思われるが、図3を見ると、縄文系の牙城が山陰地方にあったようで、四国はかなり弥生・古墳化したが、中国地方は土着勢力が強い。国譲り神話のある出雲地方に強力な土着王権、文化的求心力があったことを示唆する。現在のアクセント分布を見ても、四国に京阪式が広がるのに、中国地方のほとんどは東京式にとどまる。また関東以北も縄文系が強く、アクセントも東京式、さらに無アクセント地域が広がる。

2、学界の定説

アクセント逆周圏論、自律変遷論

以上のように見れば、日本の方言アクセントの歴史は非常にすっきりするが、学界の定説はそうなっていない。むしろこれとは逆で、京都の発達したアクセントが、周辺に行くにしたがって徐々に単純化し、辺境に至って完全に崩壊し無アクセントになった、と見る。つまり「逆周圏論」だ。方言アクセント分布の解釈に周圏論を使ってはいけないのだという。

これが定説になるのは言語学界の権威、金田一春彦(1913年~ 2004年)が1970年代に築いた「自律変遷論」とも言える理論によるところが大きい。詳しくは例えば『日本の方言』(教育出版、1975年)を見て欲しいが(国会図書館デジタルコレクションで無料でダウンロード可能)、おおよそ次のような論理で、周圏論を排している。

「今、日本各地のアクセントの分布の状態を見ると、第3図に見られるようで、京阪式アクセントを、東京式アクセントが、四方から取り囲んでいる格好である。もし、ここに柳田先生創唱の方言周圏説の適用が許されるならば、当然周囲に行われている東京式アクセントは古いもの、中央の京阪式アクセントは新しいもの、という結論が出てくるはずである。が果たしてそう考えてよいかどうか。ここに、問題がある。それは、方言周圏説はそのように分布している語彙があるということを示すだけであって、すべての方言現象が、そのように、周圏的に分布しているはずだと言える説得力はないことである。」(金田一春彦『日本の方言』、p.69)

「アクセントも中央の方が保守的であって、地方の方が急進的であるに違いない。ただアクセントの分布の場合には、東京式の方は、相互に関係がないと見られる地域に、符を合わせたように行われている。その点で、東京式の方が古そうだとも見られるわけである。が、今、ある変化が起こりやすい変化であって、しかもそれが単純な変化だとする。そうすればその変化は各地に独立して起こり得るはずである。」(同書、p.71)

「この周圏説は、確かにおもしろい一面の真理を言いあてています。 しかし残念ながら、方言の分布に対する最大の法則というわけにはいきません。というのは、この説は、新しいことばはすべて文化の中心地に発生するという仮定に立っています。 しかし、実際には,地方に分布していることばの現象で、 地方に発生したと思われるものがたくさんあるからです。」(同書、p.2)

同じアクセントが離れた周辺に存在する。であるなら、それは以前全体に広がっていた古いアクセントだろう、と推論するのはいけない、と言っている。アクセントに関しては中央の(複雑な)アクセントが外に行くにしたがって単純なものに変わっていったと見なければならない、としている。その変化が「起こりやすい変化」なら周辺のいろんなところで同じ変化がおこっておかしくない、と言っている。

こうした周圏説否定論に関しては次稿で全面的に検討する。しかし、とりあえず、周圏論は「新しいことばはすべて文化の中心地に発生する」と仮定しているのではないか、という現在でもよく聞く論は単純に誤解だということは指摘しておく。

新しい言語革新は確かに中央でも地方でも同じように起こるが、中央はその革新を大々的に全国に拡散させる社会的文化的、時に(標準語制定など)政治的な力をもっている。だからコンピュータシミュレーションするまでもなく、結果的総合的には中央の影響が地方に拡散していく形になる。そういう当然の中央集権構造を語っているのであって、単純な「内部=新、外部=古」という色塗り宣言ではないのだ。

どのような比較言語学か

さらに金田一は、アクセント解析の方向性を次のように示す。

「ヨーロッパでことに大きな発達を遂げた学問に “比較言語学” という学問が あります。ヨーロッパの諸言語は、その学説によって、その相互の関係が明らかにされています。 そうしますと、日本語の方言ですが、これはもとが同じ言語体系が別れたものと見ていいと思いますから、一度この比較言語学の原理を応用して解釈する、 これが一番オーソドックスな方法ではないかと考えられます。」(p.6)

これはいい。金田一以来の優秀な比較言語学者たちの活躍を期待している。しかし、その方法を導入するにあたっては、この学問がインドヨーロッパ語族という世界的にもまれな成功を収めた言語の系統把握で成功を収めた理論であることには十二分に注意を払ってほしい。つまり「勝利した」語族は、多かれ少なかれその系統を詳細にたどれる。他の多くの言語はその過程で消滅させられたりピジン・クレオール化あるいは混成語化されたりして起源さえたどれなくなっている。日本語も多分にその傾向がある。こうした弱位の言語を丁寧に追えるような比較言語学であってほしい。例えば日本語は過去に大規模に大陸言語の衝撃を受け、声調言語の洗礼を受けた形跡がある。この側面を十分分析できるような比較言語学であってほしい。

言語が衝突しても、優位言語は壊滅的打撃は受けず、系統くらいはたどれる。しかし、それでも土着言語からはいろいろ影響を受ける。特に変わりにくいアクセントなどは土着言語の影響を様々に残す。この辺を丁寧に拾える比較言語学であって欲しい。それを考察外に置いて、優位言語がその「変わりやすい変化の方向」に向かって自律的に変わっていった、などとだけとらえるのは困る。

向かう所で敵なしで拡散したインドヨーロッパ語族は自律的に発展したように見える。比較言語学はその内部的な変化をたどりながら「祖語」を明らかにし美しい系統樹もつくることができた。それが比較言語学の輝かしい成功でありその美学なのだろう。日本の方言も平安時代京都の祖語的アクセントを起点に四方に崩壊しながら拡散していく系統樹を描ければ美学になる。だが、ここで基点とされている12世紀の『類聚名義抄』は、日本語アクセントの祖型ではない。日本語全般の長いアクセント史の中のたまた一時期にたまたま文献に残されたアクセントの記録というにすぎない。それ以前の長い歴史があったし、他の言語も含めて言語接触の歴史を全体的に明らかにする必要がある。この『類聚名義抄』が示すアクセント自体の解釈にも異論もあるようだが、とにかくそれを基準にして以後の言語内自律変遷だけを見る方法には不備を感じる。

言語使用者の拡散とともに四方に拡散していったインドヨーロッパ語族は、決して「周圏」的分布をしていない。西端の英語と東端のヒンディー語には相違点が目立つだろう。むしろ、外に行くにしたがって多様化している。祖語の中心だったところには祖語の名残もなくなっている。だからここで周圏論を当てはめないのは当然だ。しかし、日本の方言配置状況はこれとは違う。異なる状況を前にして、インドヨーロッパ語族分析と同様の内的自律的発展の論理を機械的に当てはめようとしていないか。

インドヨーロッパ語族の拡散の中でも、それに蹴散らされた別系統の言語がバスク(スペイン)やサーミ(スカンジナビア北部)など辺境に残る。あるいは同じインドヨーロッパ語族でも先に拡散して後で蹴散らされたケルト語などはやはり周辺に残る。こういう言語の構図にこそ周圏論は援用されるべきだし、実際そうした理解で言語研究が行われていると思う。日本語方言の無アクセントなどもまさにこのような周圏構造の中で周辺に残っているものだ。

3、無アクセントをどうとらえるか

服部四郎から金田一春彦へ

金田一は、方言アクセントを比較言語学の手法で分析したのは自分が初めてではないとして、尊敬する服部四郎の名をあげる。これも詳しくはその論文『アクセントと方言』(明治書院、1932年)が国会図書館デジタルで無料で読める。服部は、京阪式アクセントと東京式のアクセントのどちらが古いかについて、慎重な姿勢ながら、次の通り前者の方が古いという結論を出している。

「両方言のアクセントの中、いずれがより古形に近いかは容易に判断できないが、私はここに細説する暇のない色々の理由から、甲方言(訳注:服部の用語で、京阪方言のこと)の方が古いとの説に傾いている。」(pp.60-61)

金田一もこの説を踏襲している。「私は、くりかえし述べるように、東京式アクセントの体系は、すべて京阪式アクセントの体系から出たものと推定する」(p.54)と言う。そしてその外にはさらに無アクセント地域がある。比較的単純な東京型アクセントさえも捨ててしまった地域ととらえているようだ。

「日本には不思議なこにアクセントの区別が全然ない地方があります。例えば、東日本では茨城県、福島県、九州では熊本県、宮崎県あたりがそうでして、草を刈る「かま」でも、煮たきをする 「かま」でも区別がありません。これは別にアクセント 未発達だということではない。昔はちゃんと型の区別を持っていたが, アクントというような煩わしいものは捨ててしまった地方であると解釈されることになります。 」(同書、p.9)

彼は、無アクセント地域も昔はアクセントをもっていたと言っている。これは現在定説とされているものと少し違うかも知れない。日本語が外縁に広がるにつれて単純化し、ついには完全に崩壊してしまったというのが通常の言い方だろう。ちなみに「崩壊」という言葉も金田一は少なくともこの著書の中では使っていない。また「規範意識」という言葉も使っていない。定説をストレートに言えば、辺境は中央と違って正しい言葉を守ろうとする規範意識が弱いから、アクセントも崩壊させてしまった、というものだろう。その点、金田一は穏当だ。しかも、さらに次のようにも言う。

「(方言周圏論を主張した)柳田翁は外輪、辺境の地帯の方言は古い時代の姿を残している、だからこれは国語史の研究には非常に貴重であると言われましたが、私の場合は、辺境のことばの方に自由で新鮮な息吹きを感じます。 日本語を自然のままにしておいたら、どういう方向に進むかということは、むしろ外輪の方言からいろいろ学ぶことができるわけです。」(p.26)

ここまで言われれば、外輪で典型的な無アクセント地域の出である私としてはまんざらではないが、しかしお世辞なのでは、との疑念も。私の先祖は京都弁をしゃべっていたのか。しかし、自由で革新的だったのでアクセントなど投げ捨ててしまったのか。

平山輝男「崩壊アクセント」

無アクセントを初めて本格的に研究したのは平山輝男(1909年~2005年)だ。「崩壊」という言葉を使ったったのも彼が初めてのようだ。無アクセント(一型アクセント)について「一型アクセントは、第1、2、3種のアクセントの型が極端な変化をとげて統合または崩壊して生じたものである」と規定した(平山照男「日本語アクセントの性格とその分類」、遠藤嘉基等編『方言学講座』第1巻、東京堂出版、1961年、p.91)。

さらに、無アクセントに至る前段階の「曖昧アクセント」とからめて次のように言う。なかなかストレートかつ正直な物言いで好ましい。

「この曖昧アクセントも、もとは東京・京都・鹿児島方言アクセントのように、明瞭な型の区別を持っていたものと思われる。それが曖昧アクセントになったのは、一種の言語生活における油断や無自覚的な発音の連続が原因の一つであろう。しかも、一度曖昧アクセントになれば、放任しておくと、アクセントの型は崩れて、近い将来にアクセント基のない一型アクセントになってしまう。曖昧アクセントを病気にたとえるならば、「一種の難病」である。そして一型アクセントは「その最悪の状態」である。 国語教育は、これを治療する薬にたとえることができる。/国語教育が発達しなかった時代ならばいざしらず、現在のように発達した学問を応用できる時代では、曖昧になりかかったアクセントの持主に、型知覚を反省させる事はもちろん、全く型知覚を失っている崩壊一型アクセントの持主に、型知覚を植えつけることも不可能とは言えない。つまり、曖昧アクセントの方言地帯でも、すぐれた教育を施せば、明瞭な型知覚を呼びもどすことができる。さらに最悪の崩壊一型アクセントであっても、再び生命を与えることも可能であると考える。」(同書、p.96)

栃木・茨城アクセントなどはすでに死んでしまっているということらしく、誠に申し訳ない。が、こうした一連の学界定説に対して、在野の方言研究者、山口幸洋(1936年~2014年)が「地方を軽く見ていやしないか」と気を吐く。

「金田一は、平安時代末期の文献研究からその時代の平安京のアクセントと現代の京都のアクセントがほとんど違わないことを自ら解き明かしている。つまり、京都のアクセントは、少なくとも千年近く大きくは変わっていないということだ。なのに、「無型アクセント」へ至る想定では、地方でアクセントはどんどん変わることになっている。/ここに、山口は強い抵抗を示した。都会に住む者はしっかりアクセントを守り、地方では、言葉に対する規範意識が低いので、どんどんアクセントが単純化すると見立てる金田一説は地方を軽く見ていやしないか、と。」(野路毅彦「『地方を軽く見ていやしないか』“絶対的重鎮”金田一春彦に真っ向から挑んだ静岡の『方言学者』」静岡新聞、2024年6月1日)

4、定説への異論

以上の通り方言アクセント分布の「周圏」構造について、権威、金田一春彦の説が学界の定説となってきたことを見た。中央の複雑なアクセントをもった京阪日本語が辺境に行くにつれて単純化し東京式アクセントなどになり、さらに辺境で無アクセントになったとする。無アクセントは、無型アクセント、一型アクセント、平板アクセント、崩壊アクセントなどとも言われるが、定説ではいずれも、中央のアクセントが辺境で崩れていった「なれの果て」の位置を与えられている。

定説に抗した在野の言語学者、山口幸洋

言語学界でこの定説にたてつく者はほとんと居なかったが、在野で、地元・浜名湖西岸の方言から出発した言語学者、山口幸洋だけは、これに真っ向から対立する論を出した。日本語は縄文段階では無アクセント(一型アクセント)だったが、弥生以降の後代に、声調をもった大陸言語が流入し、その影響で関西を中心に上方アクセントが生まれたとした。例えば次のように言う。

「日本における一型アクセントが日本人のプロト(原初)タイプのアクセント「らしい」という考え方は、方言周圏論的なその分布から、誰でも直感で考えつく説であって、これまでも、福田晃之氏のほかには、ロイ・A・ミラー、ラムゼイ・S・R、W・A・グロータース、S・E・マーチン、多く外国人であるが、日本でも何人かの研究家が陰で囁いているとは聞いていたが、表向きには、権威者による「定説」の前で多くは沈黙しているわけである。それは、実証でもってはし難い直観、単に言うだけなら誰でも言えるという種のものであるからかも知れない。私は長年月の実地の体験、調査、血のにじむような文字化を元に権威者と議論をしながら、無弁別一型アクセントが原初的な性質を持っていること、それが強力な文化と人口的比率の元で弁別アクセントを獲得しうること、長期の波状的影響力のもとなら、更に複雑なアクセントも獲得しうること、それゆえ東京アクセントは京阪アクセントより新しいのではなく、一型アクセントという基層を元にした獲得で生まれ、そうして発生した方言が更に近畿アクセントの影響を受けることによって次々に変化する可能性があることを述べてきたものであった。」(山口幸洋『方言アクセントの謎を追って』(悠飛社、2002年、p.179)

東京式アクセントは内輪式、中輪式、外輪式に別れるなど、日本語アクセントにはさらに細かい区分、中間形態がある。山口は、それら一連のアクセントの変遷を次のようにまとめる。(近畿式と東京式の間に存在する垂井式アクセントを、「近輪式」として東京式アクセントに含めて議論している。)

「近畿式アクセントは一型アクセントと正反対で、アクセントのメリハリ、上がり下がりがはっきりしていて、日本語というより中国語の四声のような性質がある。その意味で東京式四種(外、中、内、近)は全部近畿式アクセントと一型アクセントの中間的なものだといっても差し支えない。/そして、それぞれの中間形態には、すべてが相互に、連鎖的な関係(垂井式は近畿式と内輪式、内輪は垂井式と中輪式、・・・・・・)があると見られる現象が発見される。それは、現在の東京式アクセントも、元はそれ以前に非近畿全部に存在していたアクセントが近畿式アクセントの性質を摂取して、近畿式アクセントを順々に獲得する過程を示すものであると考えることが出来るものである。/そうすると、非近畿全部に存在していたアクセントというのは、全国アクセント分布中、歴史地理的な意味で日本の辺境と言える八丈島、北関東、大井川上流、九州などにある一型アクセントが大きな有力候補になる。/日本語で大分類的に七種類ある方言アクセント中一番古いということは、それが日本の縄文時代にまで遡る可能性がある。わかりやすく言うと、弥生時代を経て大和政権が制覇する前の日本列島は縄文時代で、その時代にも言葉があり、アクセントがあった。そのアクセントは、おそらく一型アクセントで、現在日本のアクセント分布は、一型アクセントの国に、四声に近い大陸系の複雑なアクセントが入ってきたとき、型の区別を持たない一型アクセン言語が型を獲得するようなことが起きるのではないか。」(同書、p.168)

繰り返すまでもなく、中央からはじまった複雑なアクセントが周辺に行くにしたがって崩壊したという定説に対して、無アクセントこそが元来の基調で、外来の声調言語の影響で日本語アクセントが形成された、影響が届かなかなった外縁(八丈島、東北南部、北関東、大井川上流、九州中部、四国西部など)で縄文以来の基調アクセントが残ったと、180度異なる論を展開したわけだ。

孤軍奮闘する山口の跡を追うかのように、その後、言語学会会長、日本語音声学会会長などを歴任した小泉保が、縄文語にはアクセントがなかったとの説を採用し(『縄文語の発見』2013年)、この新説は一定の地位を与えられたように見える。最近の若い研究者の間でもこの説に立脚する人が増えているように見受けられる。

小泉保の『縄文語の発見』

小泉もまた、「方言周圏論」から着想を得ている。

「東北と九州の大地域は別として、八丈島、大井川の上流、福井の一部、四国の西端、トカラ列島内といった僻地に限って、なぜアクセントの型が消滅するまで早急に進化してしまったのであろうか。いや、むしろ奥地や隔絶した島であれば複雑な古形を忠実に守っていてもよいではないか。 一型進化論ではこの問題に対して説明がつかない。/もし、方言周圏論の主旨にそえば、こうした一型式の地域こそ日本語の古層をよく保存していることになるから、ここで発想を逆転させて、一型アクセントこそ縄文語の韻律的特性であると考えれば、 右に示した地域こそ純朴にその特色を守り通したことになる。」(小泉保『縄文語の発見』青戸社、2013年、p.207)

これまでの言語学は、弥生以降に言語がすっかり置き換えられてしまったと想定し、その基層にあった言語を十分探求してこなかった。しかし小泉は方言の言語学的比較を通じて祖型に迫る。つまり「日本語の方言形に比較言語学の手法を適用して、その祖型を求めるとともに、方言の分布について地域言語学的考察を加えて、まず縄文晩期の日本語の姿を再考したい」とし(同書、p.2)、その作業を同書で行っている。結論の一つは次のようなものだ。

「日本列島では太古の昔、前期九州縄文語から表日本縄文語と裏日本縄文語が分派し、さらに琉球縄文語が分離したと考えられる。やがて表日本縄文語の子孫が山陽・東海方言となり、裏日本縄文語の方は末裔の東北方言とつながっている。また、前期九州縄文語から別れた琉球縄文語から琉球諸方言が生み出されるに至った。/紀元前後には、前期九州縄文語を受け継いだ後期九州縄文語と裏日本縄文語に渡来語が作用して弥生語が形成された。この弥生語の直流の資格をもつのが関西方言である。他方、裏日本縄文語に表日本縄文語が働きかけて関東方言が作り上げられたようである。以上が縄文期から現代に及ぶ日本語成育の足取りであると推考する。」(同書、pp.260-261)

弥生語の形成に際して「渡来語が作用」したことに関しては、前記平山同様、大陸の声調言語の影響を想定している。

「こうした京阪アクセントと中国語との対応から、弥生時代当初の渡来人は中国的四声を備えた言語を話していた人々ではないかという想定が生まれてくる。すなわち、渡来人は彼らの母語に不可欠な「高、低、上昇、下降」という声調を、習得している縄文語の上にかぶせて弥生語のアクセントを作り出したという見方をここに提唱したい。縄文語は本来無アクセントであったから、ここに弥生語はきわめて特異な性格を帯びるようになったと考える。」(同書、p.214)

無アクセントの縄文語があったという主張はインパクトがあるし、その残滓がどれほどのものなのか今後の研究を期待したいが、「国家」も「中心」もなかった縄文時代に、どれだけま整った形で「縄文語」があったかは疑問だ。ニューギニアの狩猟採集民の間には8000もの言語があるという。そこまで行かなくとも、縄文時代の列島で話されていた言葉は多様だったはずだ。しかし、異なる言語であっても、それらが押しなべて無アクセント言語だったことは充分あり得る。大陸内部はともかく、東アジア沿岸部には、南方のオーストロネシア系、北方のツングース系を含め無アクセント地帯が広がっている。