周辺に分布する無アクセント

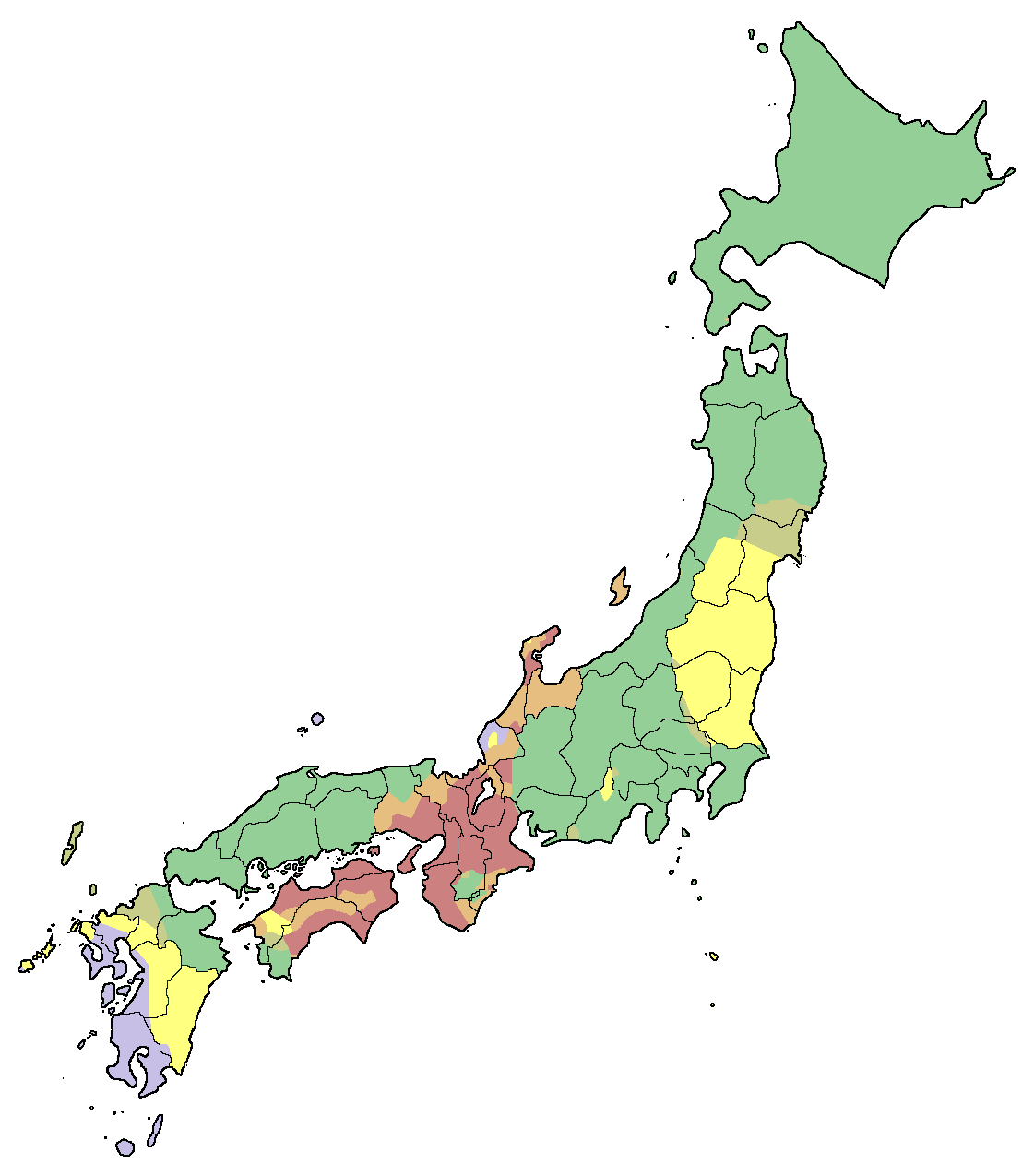

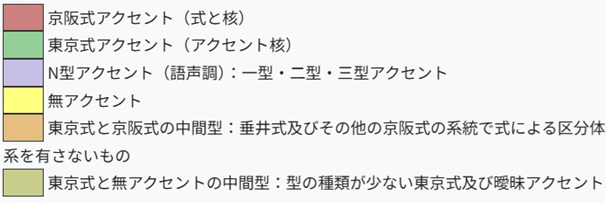

列島古来の言葉が無アクセントだったとする説の最大の論拠は方言周圏説だ。図1は、日本の方言アクセント型の分布だが、これを見て明らかなのは、無アクセント地域は、一部例外はあるものの、東北南部、北関東、九州中部、四国西部、八丈島など比較的周辺に分布していることだ。方言周圏論から言えば、外縁に分布する言葉が古い言語であり、無アクセントこそ古い時代の名残だということになる。

図1 方言アクセント型の分布

柳田国男の方言周圏論

方言周圏論は、民俗学者の柳田国男が『蝸牛考』(かぎゅうこう、刀江書院、1930年)で提唱した方言分布の理論で、「文化的中心地から新しい言葉が同心円状に広がり、中心から遠い辺境に古い言葉が残る」という考え方だ。例えば「かたつむり」の呼び名が近畿(デデムシ)を中心に、外側方向に「マイマイ」「カタツムリ」「ツブリ」「ナメクジ」と古い形が分布していく現象(周圏分布)を例に出し、中心から外側へ「新→古」という経時的変遷になるとした。これはかなりの方言事例に当てはまり、例えばバカ、アホの方言なども完全に周圏論的分布がテレビ番組の特集で明らかになっている(1991年、朝日放送『探偵!ナイトスクープ』の「アホとバカの境界線」を探る企画)。比較言語学の手法も有効だし、言語の内的変遷をたどる作業も大切だが、その前提で、この周圏論的検討を行うのが、言語史解明の基本だろう。

言葉の革新はあらゆる所で起こる

なぜ方言周圏論が成立するか、その仕組みを立ち入って考えておくことは、以後の議論のためにも必要だ。

言語はいろんな地域で、あたかも遺伝子の突然変異のごとくに、新しい言葉、表現が発生する。これは中央でも周辺でも同じだ。しかし、周辺(地方)ではその新しい言葉を外部に広めていく力が弱い。多くの場合、その共同体内部の変異として(つまり地域的な方言として)留まる。しかし、中央では、新しい言葉を拡散していく力が強い。政治経済的にも強いし、交通体系も中央から地方へのルートが優先的に構築されている。中央には地方から多くの住民流入があり、中央とその地方間の往来も激しい。近代国家になれば中央の言葉を標準語に指定し、義務教育などで全国に広める。方言撲滅の権力的手段を取ることもある。そこまで行かなくても、一般的に中央は社会文化的に優位な立場を得て、その言葉に魅力を感じさせる力をもつ。純客観的に見てどうかは別に、中央の言葉はきれいで地方の言葉は汚いという観念が社会的に形成され、地方の人々も中央の言葉にあこがれるようになる。わかりやすいように敢えて別次元の例を出すが、英語は現代において国際的な中央語の位置を占め、英語をペラペラ話していればかっこいいと「地方」の人間は思ってしまう。そういう文化的幻想の力が中央語にはある。そして実際に中央の言葉を話せなければビジネスもうまくいかず、訛りのある中央語を話すたびに軽んじられ、社会生活上の差別も生じる。実利上不利だから懸命に中央語がうまくなろうと努力し、その結果、中央語は制度的権力的構造がなくとも、急速に拡大していく。

地震のマグニチュード・マップを想起

これを全国地図上から俯瞰すれば、各地で新しい言葉の突然変異が起こるが、中央発の変異が大きな影響力をもって全国に広がっていく。ちょうど地震マップのようだ。各地に〇で表される様々なマグニチュードの地震が起こる。地方の地震は影響力が小さいので小さな〇、中央で起こる地震は影響力が大きいので巨大な〇になって広範囲に広がる。

これが一定期間経過していくとどうなるか。コンピュータ上でシミュレーションしていけば明らかだろう。中央からの影響が次々と大規模拡散。周辺からの影響は小さく留まるか、中央からの影響に消される。その結果、中央から周辺に向けて段階的同心円的に広がる影響の輪が生じる。つまり「周圏」構造だ。周辺部に古い言葉が残り、中央に新しい言葉が鎮座する。今なら、例えば外来語が中央部分に膨大に集積する。

当たり前のことを細かく言っているかも知れない。しかし、このように分解することで様々なことがわかる。例えば、周圏論が中央だけが新しいものを生み出すと考える「中央史観」だと非難する向きもあるが、これは間違っている。言語上の革新、変異はどの地域にも平等に起こる。しかし、中央の変異は特別な力をもって他を押しのけ全体に拡散できる。そうした中央の非条理な権力構造を暴露するのが周圏論だ。中央史観のまさに反対物だ。

周辺で生まれた新しい言葉がそこに残ることも、それがたまたま中央に逆流するケースもそりゃあるにはある。古い言葉が何らかの理由で中央にのみ残る場合もあるだろう。その意味で「方言多元説」も正しい。しかし、それらを全部ひっくるめてシミュレーションすれば最終的にどうなるのか、という議論だ。何倍かに増強された中央発のベクトルが存在するという条件下で、最終的な分布確率がどうなるかという問題だ。

「中央ー周辺」構造が前提

逆に言うと、周圏論は、「中央―周辺」の権力構造があるところだけで成立する。中央がなければ、中心から周辺に向かう影響の構図が大勢となることはない。奈良や京都に権力ができる前には、各地で生まれる変異・革新の影響はどのように伝わっただろうか。同じような拡散力をもった変異がそれぞれ近隣に徐々に影響を伝えるまだら模様が現れるだけだったろう。実際には、地形、交通の要衝、外国とのつながりなど様々な地理条件の違いがあり、どれも完全に平等なまだら状だったわけではないが。逆に言うと、そういうところから徐々に「中央」が立ち上がってくる。最初は小さな「中央」による地方的な周圏構造が多数生まれ、言語もそれぞれ特有のものが生まれただろう。例えば800以上の言語がひしめくニューギニア島のように。これらが徐々に統合され、最終的には国民国家が成立して「標準語」が生まれる。義務教育でこれを広め、弱小の言語・方言を掃討していく。

全域規模中央が生まれなかったヨーロッパでは、各地で様々な小規模中央が生まれ相互に干渉する状況が長く続いた。言語についても波状理論(wave theory)は生まれたものの明確な同心円型の構造をとる典型的な周圏論は示されなかった。早期に中央集権を確立し、比較的閉じられた国土の中で政治的経済的文化的な「中央-周辺」構造を機能させてきた日本で典型的な方言周圏構造が生まれ、それが理論的に認識された。

言語は単純化に向かう

いくつか、方言アクセント周圏論否定の議論を検討する。例えば、方言アクセントに周圏論を適用すると単純なアクセントから複雑なアクセントへの移行を考えることになり、言語学の基本に反する、という批判がある。言語は通常、複雑なものから単純なものに変化する。ところが、周圏論だと外の単純なアクセントが古くて中心が新しいことになり、単純から複雑への変化を基本にしなければならなくなって変だ、と言うのだ。例えば彦坂宣『方言はまほうのことば!』(1997年、アリス館)は、小中学生向けの優れた方言解説書だが、次のように書かれている。

「内輪の中央の文化的な地方では,教育や伝統がよく伝えられ,ことばもふるい型がたもたれやすかったのです。その外側の中輪の地方になるとこれが弱まり,さらに外輪の地方ではもっと弱まります。近畿を中心に円をえがくようにして,中心がアクセントの型をたもち外側がくずれているのは、そのためです。これは、方言の歴史的な変化のようすを語るものです。/きみはこれを聞いて,前に話した「方言周圏論」=文化が活発な中央で新しい語が生まれてひろがり、地方にはふるい語がのこる”というのと反対だと、思うかもしれません.この考え方は方言単語のひろがり方によく当てはまります。/でも、アクセントを中心にして考えられたこうした解しゃくは、「アクセントなどのふくざつな型をもつものは地方のほうが変化を起こしやすい」という,ことばのもうひとつの変化の仕方を語っています。」

確かに、英語がすべての名詞に「性」を付けて区別ることを止めたように、言語が単純化していくことは一般的に言える。日本語(東京方言)のアクセントについても、すでに名詞の約半数は平板(無核)型アクセントになっており、さらに現在、若者などの間に平板化が進んでいることが指摘される。だからこの批判には一定の説得性があり、周圏論の山口幸洋を高く評価する人でも、「単純な体系から複雑な体系への変化を想定」するのはどうか、という迷いがあるようだ。

しかし、京都を中心に複雑なアクセントが生まれたのは、過去に大陸からの声調言語流入のインパクトがあったからだ。国内変化で無アクセントの中から徐々に複雑なアクセントが出てきたのではない。服部四郎や金田一が京都の「祖語」的アクセントを考察した当時、日本人形成の前提に縄文人と外来弥生人の混血などを考える見方は一般的ではなかった。1991年に埴原和郎が頭骨や染色体分析による「二重構造説」を発表し、それが衝撃をもって迎えられた後、弥生期からの大規模な渡来人流入を前提にする見方が一般的になった。

言語についても、弥生・古墳人の流入で中央に高低アクセントの日本語が形成された。最初はわずかな影響で単純なアクセント(後の東京式)が広まったが、古墳時代かけての移民増大で、より複雑なアクセント(後の京阪式)が形成され広まった、という理解だ。

一言語内部だけでなく、外の言語も視野に

伝統的な比較言語学では一つの言語内部しか見ない。その言語内部の自己運動だけで言語変化を見るだけだ。外部の別の言語を見る視点がない。それとの接触による衝撃で言語がどう変わるのかの分析が弱い。その弱点がここでも表れている。平安時代後期の『類聚名義抄』に記された京都アクセントは決して日本語アクセント祖型ではなく、それに至る前史があった、ということでもある。

無アクセント間に「偶然ならざる有縁性」を求めなくていい

最近の有力な批判として、複雑な論理構成だが、周辺に分散する無アクセントの間に「偶然ならざる有縁性」を確認できていないので古いとは言えない、周圏論は適用できないとする議論がある。例えば高山倫明は下記のように言う。主導的方言アクセント研究者、木部暢子はある論考でこの高山の論を引用し、「一型アクセントに周圏論的解釈を適用することの是非についてはこれにつきる」と言明しており、相当影響力のある見解と見られる。

「遠隔地に同一あるいは類似の形式が分布する場合、それはその中間に分布する形式より相対的に古いとされる。言語地理学的方法論を定式化したM.G.バルトーリの「周辺地域の基準」や、柴田武(1963)の言う「周辺残存の原則」である。これは、言語的交通のない遠隔地に、同じ形式で同じ意味をもつ語が偶然に存在する確率がきわめて低いことを前提に、その合理的解釈として過去の連続性を推測し、結果としてそれを分断する形式を相対的に新しいと認めるものである。言うまでもなく、ここには言語記号の恣意性という大前提がある。周辺部に離れて分布する形式どうしに偶然とは考えにくい有縁性が認められなければ、その中間部との新古関係を積極的に主張することはできない。/〈一型アクセント古形説〉が積極的に支持されるためには、周辺部に離れて分布する無アクセント(一型アクセント)に偶然ならざる有縁性を指摘する必要がある。」(高山倫明「無アクセントの史的位置づけ」『文學研究』2000年3月、p.6)

これは、中央集権構造を基礎に形成される周圏構造の各「同心円」間で新旧判定をする際には必要な視点だ。しかし、無アクセントは別に、中央から伝播して周辺に存在しているわけではない。中央から強力な影響にも関わらず最周辺で土着のものが残ったという主張だ。近畿に中央ができる以前、列島に中央はなかったから、縄文期にはむしろ「偶然ならざる有縁性」もない多様な言語がそれこそまだら状に分散して話されていただろう。しかし、それらは一様に無アクセント言語ではあった、ということだ。

インド・ヨーロッパ語族が広がる外側にバスク(スペイン北部)、サーミ(スカンジナビア北部)、同語族だが先に広がったケルト(アイルランドなど)などが存在するが、それらが古いことを証明するため、それぞれの中に「偶然ならざる有縁性」を証明しなければならない、などということはない。

「偶然ならざる有縁性」とは具体的には例えば次のようなものだと高山は例を示す。

「東京方言では、端:φ、橋:1、箸:2、のような心内辞書中のアクセント情報の有無や相違に応じて、三つのハシがそれぞれ他から区別されている。ただし各語とそのアクセントの間に必然的な関係があるわけではなく、たまたま東京方言でそうなっているだけである。諸方言で種々の異なる音調が現れ得る所以であるが、にもかかわらず、東京方言で同じアクセントをもつニワ(庭)・トリ鳥)・エダ(枝)等々が他方言でもやはり同じグループをなし、イシ(石)・カワ(川)・テラ(寺)等々にも、マツ(松)・カサ(笠)・カタ(肩)等々にも同様のことが言える。語とアクセントの恣意的な関係の中に偶然ならざる対応関係が見て取れるという事実は、たまたま同じアクセントを持っていた共通の体系から諸方言が種々に異なる変化を遂げて今日に至っていることを如実に物語っている。」(pp.10-11)」

確かにこれは不思議な現象で、例えば東京式アクセントと京阪式アクセントでほとんど真逆と言っていいほどアクセント型が異なるのに、「この言葉はこう、あの言葉はこう言う」という言葉の区分けはほぼ同じになっている。同じ「類別語彙」があって、その各々の語グループについて各アクセント型で振る舞いが異なる。あたかも「心内辞書中のアクセント情報」が人々に共有されているが如くだ。まさに偶然とは思えない有縁性で、こういうものが確認できるなら、異なるアクセント型も同じ系列で変化してきたのだろうと判断できる。

そしてこれは、(高山は意図していないと思うが)、現在のアクセント型分布について周圏論的解釈ができることを証明した分析でもある。離れた地域で偶然らならざる有縁性をもつ同一アクセント型が存在しているなら、それは以前はつながっていたのだろう、全体的に分布していたのだろう、と判断できる。様々なアクセント型分布の謎を周圏論的に解明できる。だが、最周辺に残る無アクセントについてはこの論は適用できない。それら個々の無アクセント地域は過去にまだら状に存在していたものだ。本来、有縁性はないし、それを証明する必要もない。

自律変遷論の弱点

方言アクセント学の定説は、言語の内的論理で中央から周辺に向け自律的にアクセントが変遷していく、とする「自律変遷論」だ。その弱点は、外側のより単純なアクセントが、なぜどこでもこれほど似た形で形成されたか説明困難なことだ。同じアクセント型が別のアクセント型をはさんで遠く離れ存在しているのなら、普通は外が古く、中が新しい、新しいのが割り込んできた、と解釈する。しかし「内的自律変遷説」だと、中央の両側あるいは四方の無数の個所で同じようにより単純なアクセントが自立的に形成されたと説明しなければならない。そんな偶然がありえるか。苦し紛れの理屈づけに聞こえるが、例えば、定説の元祖、金田一春彦はこれについて、アクセントには「起こりやすい変化」がある、という論理で答えた。例えば次のように言う。

「一般に言って●○型から○●‘型へという変化は起こりやすいアクセント変化の一つと見てよいと思う。なぜならば、元来高い発音は低い発音より労力を伴う。このような拍は、少しでも後へ送って発音しようとすることは、自然だからである。日本語のアクセント変化にこの種の変化が存在することは、佐久間博士が早く注意しておられる。この種のアクセント変化を“アクセントの山の後退の変化”と呼ぶことにしよう。/それから次に、京阪式の(1)の語彙に起こったと見られる●●型から東京式の○●型への変化も起こりやすいと思う。第1拍から高く発音することは労力を伴う。最初低く出た方がはるかに楽である。すなわち、語頭の2拍以上が高い型にあって、第1拍が低下する変化は起こりやすい変化だと思う。これを以後“頭低下の変化”と呼ぶことにしよう。」(同書、p.57)

果たして、こんな論理をそのまま受け入れられるか。その反対方向への変化は起こりやすくないのか。水掛け論に終わる可能性がある。定説に抗する前出・山口幸洋は、各地の方言調査でこの「原理」に反する変化事例を示し、中央から来た言葉も土着アクセントの影響でその体系に変換されて発音されるのだ、といった論を展開する。が、ある所で「私は普遍共通の「山の後退」などの原理は信じない」と言っているのが印象的だ(山口幸洋『日本語東京アクセントの成立』p.355)。何が「変わりやすい変化」の方向か、結局は信仰の問題になってしまうのではないか。

なぜ起こりやすい変化が中央で起こらないのか

そもそも、言語に本来的に「起こりやすい変化」というのがあるなら、まず、中央でそれが起こっていい。なぜ辺境でばかり起こるのか。多数の場所で同じような変化を起こすほど強力な方向性があるなら、中央部で真っ先にその変化が起こっていい。近畿には、自由で革新的な大阪人もいる。そこで何も起こらない方がおかしい。

そこで「規範意識」という言葉が出るのだ。中央部では正しい日本語を守ろうとする規範意識が強いから変化しなかった、とする。しかし、そう言ってしまうと、理の当然で、地方はいい加減でどんどん言葉を崩してしまう、という論理につながらざるを得ない。山口が「地方をばかにしてやいないか」と怒るゆえんだ。

確かに中央の公家などには階層独特の規範意識があったかも知れない。しかし、一般民衆はどの地域でも同じだろう。社会はむしろ近代国家の成立以降に中央集権を強めた。前近代は地方の自律性が強かったのではないか。地域への誇りも高かったのでは。一般に、古い風習や決まり事なども地方の方によく残る。アクセントだけがどんどん変わったというのは解せない。中央や大都市にこそ多様な人々が集まり、出身地域も階層も複雑化し、新しい言葉が生まれやすい。言語自体内に変わりやすい方向があるなら、むしろ都市でこそそれが真っ先に実現されなければならない。

インド・ヨーロッパ語族分析の「成功体験」

比較言語学は、インド・ヨーロッパ語族(印欧語族)を対象とした成功体験を引きずっている。現ウクライナ付近に居た印欧祖語を話す人々が紀元前5000年頃からあらゆる方向に拡散を始め(クルガン仮説)、西では英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語など現代世界で主要な役割を果たす言語を形成し、古代に重要な役割を果たしたラテン語、ギリシャ語をつくり、北ではバルト・スラブ諸語、そして中東のペルシャ語、さらにはインドの古代サンスクリット語からヒンディー語などインド亜大陸諸語に至るまで広大な言語世界を作りだした。それらを母語とする人々の数は現在30億人を超え、地上で最も繁栄した言語圏を形成した。

印欧祖語集団は最も早く馬の家畜化とその運搬等への利用を始めた人々で、メソポタミアやアナトリアから伝わった農耕技術も有していた。その人類史的技術革新に裏づけられ、彼らはユーラシア大陸西半分に、向かうところ敵なしで拡がって行った。拡散につれて言語も変わっていくが(内的論理などでなく現地土着語からの影響で変わった)、破壊的な変化ではなく系統がたどれる。また言語の単純化(例えば単語の「性」や「格」の消滅・減少など)が起こるなど法則的なものも確認された。発音がその言語の内的論理に従って変化していく様子も認められた。それは言語という一見とらえどころのない文化的現象に向けられた科学であり、華々しい成果を上げた成功体験だった。

だがそれは、印欧語という例外的に成功した語族を対象にしたからだ。比較言語学の勝利は印欧語の勝利だった。こうした言語学で分析しても(つまり言語の内的変化を中心とした機作・法則を分析していっても)、例えば日本語の系統はいっこうに明らかにならなかった。世界の多くの言語は、印欧語のように華々しく世界に拡散しなかったし、印欧語ほど明確な系統樹をたどれるものでもなかった。多くは様々な周辺言語に影響され激しく揺さぶられた。時には優位言語に席巻され、原型をとどめないほど破壊され、あるいは混成語化した。混淆して新しい言語が生まれた。植民地化された諸国では優位言語の影響下に「ピジン」が生まれ、それが土着語と結びついて新たな母語「クレオール」となる。

言語はいかに借用語が増えても、音韻、形態その他基本的なところは変わらず、必ず系統的に進化していく、と確かにそういう側面もあろう。しかし、雑多な言語接触と混淆の中で大きく変化する側面もあるし、むしろそれが主要な側面だったのではないか。自然人類学の分野でも、異なる人類が一本の木から徐々に独立した枝に分化するだけでなく、分化後も多様に交雑し(例えばネアンデルタール人やデニソワ人と現生人類の交雑)、単純な系統樹モデルでは描けない状況が出ている。言語の系統樹でもそれが言えるのはずだ。

言語学界の一部にも、印欧語研究の影響下で生まれた比較言語学を問い直す動きはある。例えば長田俊樹は、言語学で混淆言語説否定の見解が根強いのは、それが「印欧比較言語説の呪縛からなかなか解放されなかった言語学者たちの公式見解であった」からだと喝破し、「印欧比較言語学が親族関係を基本とする系統にささえられてきた以上、その系統を否定することになりかねない混淆言語説を承認することは、いわば自分の首を自分でしめることになりかねない。したがって、反対するのはとうぜんなのである。」と指摘する。そしてさらに厳しく次のようにも言う。

「たしか混淆言語説に反対するのは、これまでの言語学史をみるかぎりいたしかたない側面がある。しかし、もっとこわいのは、混淆言語説を否定するあまり、系統至上主義におちいることである。つまり、血統書つき純血種である犬のほうが、雑種よりも価値がたかいとみる人がおおいように、言語も系統がはっきりとしなければ価値がひくいといった発想におちいってしまうことである。日本語のような由緒正しい言語が「混淆言語」などではありえない。だから、いつか日本語の系統はあきらかになるはずである。いや、系統をあきらかにしなければならない。こういう強迫観念にとりつかれかねない。そのけっか、それがナショナリズムとむすびつき、政治性をおびてくる。そこに、日本語系統論のおおきな弱点があるようにおもえるのだが、いかがであろうか。」(「日本語系統論はなぜはやらなくなったか」『日文研叢書 第31集共同研究報告書 日本語系統論の現在』国際日本文化研究センター、2003年、p.384)