古代に住みよい場所はどこだったか

古代の地方を見る場合、現代の感覚から離れる必要がある。那須国は決して隔絶された辺境の地ではなかった。現在、発達した都市域は、海洋に面した広大な沖積平野にある。仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、金沢、新潟などなどなど。しかし、時代をさかのぼれば、大河川河口の沖積平野は洪水が多く危険な場所だった。できるだけそこを避け、内陸の台地の方が好ましかった。台地でも水がないと困るからそこの小河川周囲、あるいは湧水や池のある地域がよかった。しかし、水運のためには大河川へのアクセスも必要だ。いろいろ難しいが、要するに大河川の中流、内陸で、台地や河岸段丘の上で、そこの支流小河川、あるいは湧水や池などの近く、となる。そして近辺の野山で動植物が取れ、川で魚が取れ、農業がはじまればある程度平地も確保でき…などなどと続く。

今でも洪水は大きな問題だが、だからといって平野部大都市が避けられることはあまりない。治水技術がある程度発達している。水も、どこに住もうが上下水道が完備している。食べるものも近くに野山がなくてよい。農地さえなくともよく、スーパーに行けば何でも手に入る。それより職に就き稼がないと食えない。産業が発展しているところに住む。交通の便も大切だが、川は関係ない。鉄道や道路・高速道路網に近いかが決定的だ。

古代の人々も安全なところ、食えるところ、便利なところを求めた。そういう意味からは那珂川中流部は適地だった。下流域は水運にはいいが、古代の技術では洪水を制御できず、安心して住めなかった。より安全な場所を求めて必死に川をさかのぼっていくと、八溝山地を越えたところに、意外にも比較的開けた内陸盆地があった。発達した河岸段丘があり、そこに支流小河川が流れている。石器・縄文時代の昔から、人々はこの地の権津川という小河川近くを居住地にした(三輪仲町遺跡)。湧水も豊かで、周りに野山が開け動植物が豊富で、住居などに使う木材資源にも事欠かない。大河川の那珂川は、洪水を避けられる程度に離れているが、遠くはなく水運に十分利用できた。

奈良盆地のまほろば

古代の先進域はむしろこうした内陸に生まれる。いい例が奈良盆地だ。当時、先進文明の源、朝鮮半島・中国大陸に近い北九州や出雲など日本海側が早くから発展する可能性があった。実際そうで、邪馬台国も北九州だった可能性があるし、出雲の先進文明は岡本雅享『民族の創出 まつろわぬ人々、隠された多様性』(岩波書店、2014年)などが十二分に解明してくれた。しかし、最終的には、当時のへき地である奈良盆地からヤマト王権が生まれ、古代統一国家が形成された。

奈良盆地は、那珂川中流部と同様、奥まっているからこそ防衛上有利だった。だが、不便な場所ではない。瀬戸内海という安全な水路、当時のスーパーハイウェイがあり、その先のゴール地点に位置していた。湾から河川を伝って内陸に入れる。大和川が生駒山地・金剛山地にはさまれた谷(亀の瀬)を越えるのも、八溝山地を越える那珂川と同じだ。その先には奈良盆地が開けていた。那珂川中流部などよりさらに大きい盆地だ。そして、あをによし奈良の都は咲く花のにほふがごとく今盛りなり、となる。

奈良盆地には、古代まで「奈良湖」という大きな湖があったことも特筆される(川崎達男「奈良盆地の原風景 ―古代奈良湖の残影」参照)。池や湖は洪水の危険が少なくて水を利用できる。

ここでも人々は最初は山野辺に近いところから居住した。縄文時代の集落は標高60m以上の場所にでき、弥生の集落は40mまで下り、纒向、箸墓など最初期古墳群(大和古墳群)は三輪山の麓、山の辺の道にそって立地した。ヤマト王権は現明日香村の山あいに始まり、大和三山に囲まれた地に藤原京をつくった。周囲の山に自然の幸が溢れ、そこから流れ出る小河川、そう遠くない湖などで水の便もよかった。稲作がはじまると、縮小し湿地化していく湖は絶好の水田域を提供した。農業生産力を高め、湖がほぼ消失した後、盆地の中心に平城京が築かれる。

「古代四大河文明」についても同じだ。文明にとって河川の水は生活、農業、交通に必須だが、河口部の氾濫原となるようなところに人は住まない。メソポタミア、エジプト、インダス、黄河の古代文明はいずれも内陸地域に生まれている。しかも乾燥地帯だった。豪雨災害はこうむらないが水は確保できるという地域が文明には適していた。河川の氾濫原を農業に利用しても、住む場所は高台だった。防衛上も高台が適していた。

条件が合えば海岸部でも

「内陸の、大河川中流域の、河岸段丘上の、小河川、湧水、池の近く」が居住適地の基本だが、むろん個々の環境・地形の具体的条件よって、それ以外も様々にあり得る。人々は少しでも生きやすいところを必死に探した。広大な沖積平野にも、河岸段丘などで台地になっているところがある。そういう場合は海浜部近くでも集落ができたろう。そうすれば、海の幸にも恵まれ、海辺沿いを行く水運も利用できる。

稲作がはじまれば、暴れ川低地は無理でもそのやや標高の高い場所、段丘上小河川から水を引きやすい「支谷低地」に小規模な水田がつくられたろう。あるいは、ナイル川沖積平野のように、遠方地の降雨で毎年定期的に一定範囲の洪水が起こるところでは、水の制御は容易で、むしろその養分に飛んだ河川水を引き込んで豊かな農業を営める。

あるいは戦乱の続く時代には、水利、資源、交通の便をいっさい犠牲にして、山の上に集落をつくることもある。南欧の多くの集落がそういう立地だし、日本の「倭国大乱」があったとされる2世紀(弥生時代末期)にも多くの「高地性集落」が近畿・瀬戸内地域を中心に築かれた。この場合は「安全」を最優先したわけだ。

海岸地域の台地・段丘上集落

例えば、海に近い房総半島の縄文時代集落の立地を極めて詳細に調査・分析した菊池真の論文は、結論として「集落の立地は全体として、支谷の谷頭に面するか、あるいは谷頭と谷口の間の台地・段丘の開けた地点にある。」「集落の支谷谷頭の湧水までの距離は、50~100mという近距離に位置する集落が55~100%で、200mの距離内に収まる割合は94~100%と非常に高い。」と結論付けている。

海岸部地帯でも、台地や段丘があれば人々は好んでそこに住み、しかも小河川に沿った「支谷」の「谷頭」(最上流部分)に集落ができるということだ。海に近いから海産物の利用が進み(貝塚が多くなる)、温暖な海進期やそうでない時期など気候の違いによる変化も認められるが、「集落は貝塚を伴うか否か、あるいはその規模の大小によってその立地する場所を違えてはいるが、原則的には支谷谷頭に接する台地・段丘上に立地している」と結論づけている。

この論文は、集落が湧水の近くにできる事情を細かく分析していて興味深い。特に縄文人の重要な食糧であったドングリ、トチの実など堅果類は、食するためには1~2週間「水さらし」をしなければならなかったことが「湧水点や湧水から発してすぐの小規模な河川流路」の利用を必須にしていたという。

那須国のまほろば:山の幸、川の幸

私の母方の叔父の一人は漁民だった。那珂川で魚を獲り、売って生計をたてていた。趣味の釣りではない。昔から使われていたような底の浅い小舟で川の中ほどまで進み(竿で進む)、錨を降ろして留まり、友釣りでアユを釣ったりしていた。漁民は海だけでなく、川にも居る。多くはない。郷里で釣りを生業としていた人を他に知らない。しかし少なくとも、昭和時代まで私の郷里に川漁民が確かに存在した。

縄文期の三輪仲町遺跡からは漁具が出土する。網漁が盛んだったようで、ヤスは少ないが、石錘(せきすい)が多数見つかっている。網に垂らす重りだ。編物で網をつくっていたようだが、これは土中に残りにくい。那珂川を遡上してくるアユ、サケ、ハヤなどを獲っていた(伊藤良枝「(那珂川町の文化シリーズ)縄文時代の漁撈事情」『広報なかがわ』2006年6月、p.21、菊池悠子「(同シリーズ)縄文時代の編物」『広報なかがわ』2009年6月、p.17)。

初期古墳をつくった那須国の人々がどのような生業で暮らしていたかはよくわからない。ヒエ、アワなどのイネ科植物を育て、遅れて入ってきたイネも限定的に栽培していただろう。山の幸、川の幸を大いに利用していたろう。全国的な調査から縄文時代にはイヌビエ、ダイズ属、アズキ亜属、アサ、エゴマ(シソ属)、ヒョウタン、アブラナ属、ゴボウ、クリなどの堅果類などが栽培されていた可能性があるという。

現在、駒形大塚古墳も三輪仲町遺跡も水田地帯の中にある。しかし、弥生末期から古墳時代初期の水田は限定的だったはずだ。那珂川水系の上流には水利の悪い広大な那須野ケ原が広がり、明治18年(1885年)に那須疎水ができるまで、茫漠たる原野が続いていた。下流の那須国中枢部の河岸段丘(洪積台地)でも、水田は小河川や湧水付近に限られていた。江戸時代の天保年間(1830~1844年)に加賀や越中からの移住者により小川用水が開削され、権津川以北の沖積平野で本格的な稲作がはじまったとされる。駒形大塚古墳などのある洪積台地では、明治25年(1892年)に完成する西の原用水を待たねばならなかった。

喜連川湖決壊で、発達した河岸段丘平野

この地に一定の広がりをもった河岸段丘ができる背景には、その特異な地質学的歴史がある。かつてこの地域には喜連川湖が存在した。50万年前から噴火を繰り返していた那須・高原連山からの降下物で、広大な扇状地(那須野が原)や喜連川丘陵が形成される一方、南流する那珂川がせき止められ湖を形成していた。湖に注ぐ川の堆積で緩い傾斜の平野もできていた。その湖が20万年前に茨城県側に向けて決壊し、那珂川が八溝山塊側を越え水戸方面から太平洋に注ぐことになった。濁流がかつての湖底と流入部平野を削り、深い河岸段丘をつくった。旧小川町周辺もそうだが、さらに南の旧烏山町域までくると、段丘というより谷というくらい浸食の激しい地形になる。そこに流れ込む荒川流域には滝も形成された。このドラマチックな地形史のため那珂川は現在でも、全体としての河川勾配が平衡に達してない。上流に平野が開け、中流部が谷になる。下流から上ってくると、深い谷を越えたその先に意外と開けた「まほろば」が現れる。

江戸時代の新田開発

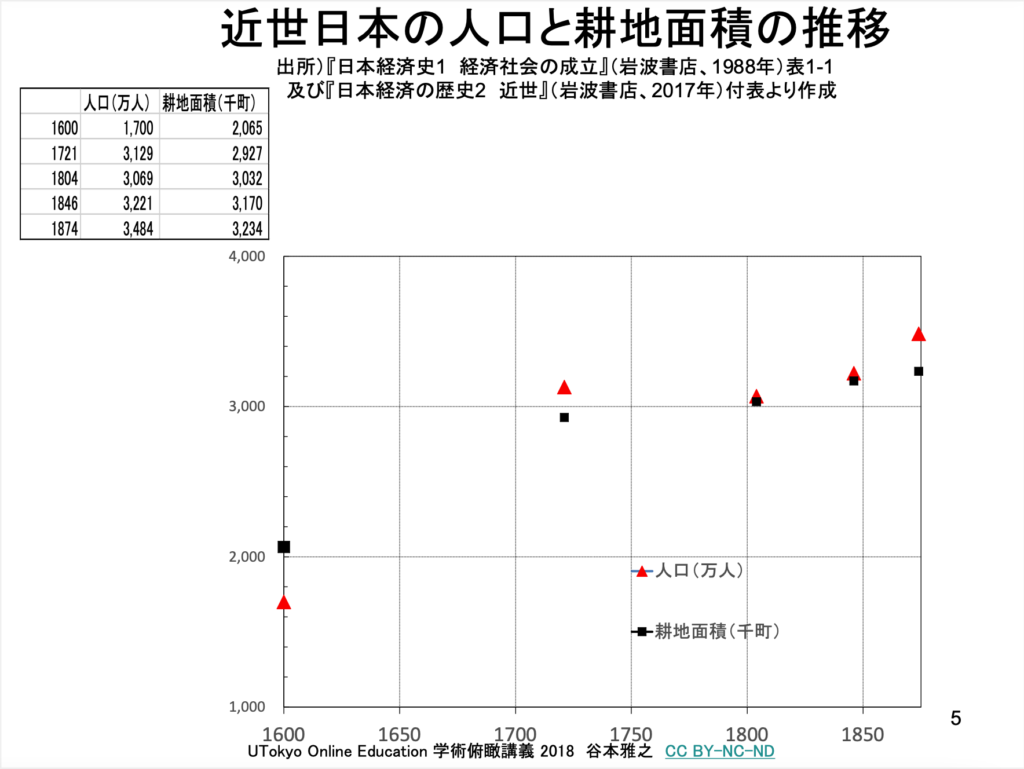

日本で、海岸部の広大な沖積平野が本格的に開発されるのは江戸時代以降だ。全国の推定耕地面積と人口は、平安時代初期の800年に8500平方キロ、600万人だったのが、戦国期1550年までの750年間に1万平方キロ、1000万人に増えただけだが、次の150年間、江戸時代半ばの1700年には2万9500平方キロ、3000万人に増えた。16、17世紀は大開墾の時代で、農業技術の発展と大規模な灌漑工事により農業が谷あいの洪積平野から広大な沖積平野(大河川の下流、湿地帯、三角州など)にも広がっていった。17世紀には干拓事業も積極的に進められた。同様の増加は、下図の資料でも示されている。(現在では、「洪積世」「沖積世」の代わりに「更新世」「完新世」が使われているが、本稿では、旧世代になじみ深い前者を使う。)

旧那須国域では上述のように、天保年間(1830年~1844年)に加賀や越中からの移住者たちがこの地に小川疎水をつくり新田を開いた(山下亜紀郎「流域規模の河川水利用と灌漑水利体系の比較研究」『水利科学』2007 年 51 巻 4 号、p.27)。那珂川に近い広がりのある沖積平野での稲作がはじまった。権津川以北の河岸段丘の開墾はさらに明治時代になってからで、1892年に、8キロに及ぶ西の原用水が完成して本格的な稲作がはじまった(同論文、pp.27-32)。1970年代には、これが旧烏山町北部を含め18.9キロに整備された。

日本史:洪積平野から沖積平野に

余談だが、日本史を見ると、奈良、京都など内陸部(上流部)にあった政治権力が名古屋(濃尾平野)、江戸(関東平野)など大規模沖積平野部に移行する流れが見て取れる。その根底に、この農業生産の構造変化が横たわっている。武士はこうした沖積平野農業を基盤にした新興勢力だった。戦国時代の覇者が濃尾平野から出た信長、秀吉だったことがその象徴だ。さらにその近傍の三河から出て関東平野中枢部に経済基盤を築く家康がその構造を完成させる。